Unsere Blickwinkel auf die Welt haben einen entscheidenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. In diesem Artikel erfährst du, welchen Stellenwert deine Wahrnehmung für deine Wirklichkeitskonstruktion hat und wie sie von Erfahrungen und Emotionen geprägt wird. Wir werden uns anschauen, wie du deine Wahrnehmung und Verhalten verändern kannst und welche Rolle ein Perspektivwechsel dabei spielt. Denn letztendlich bestimmt dein Blickwinkel deinen Umgang mit Realität.

1. Einleitung: Welche Bedeutung hat unsere Wahrnehmung für unser Verhalten?

Unsere Sinne nutzen wir hundertfach jeden Tag. Sie liefern Signale und Informationen. So nehmen wir Informationen auf, geben ihnen eine Bedeutung und handeln entsprechend. Unsere Wahrnehmungsweise ist ein mächtiges Werkzeug zur Formgebung unserer Realität.

Es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Wahrnehmung nicht unveränderlich ist. Wir haben die Möglichkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen und unsere eigene Sichtweise aktiv zu gestalten. Indem wir uns von Vorurteilen lösen und offen für neue Perspektiven sind, öffnen wir uns für eine veränderte Realität - das ist Kaleidoskopkultur.

Ein Perspektivwechsel kann dabei helfen, unsere Wahrnehmung grundlegend zu verändern. Indem wir versuchen, Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder uns in andere Menschen hineinzuversetzen, erlangen wir ein tieferes Verständnis für unsere Realität. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten der Interpretation und Bewertung von Ereignissen.

Um bewusster mit unser eigenen Wahrnehmung umzugehen, sollten wir über unsere Verhaltensmuster nachdenken und diese kritisch hinterfragen. Lass uns aktiv nach neuen Informationen und Perspektiven suchen, damit sich unsere Sichtweise erweitert.

2. Welchen Einfluss haben unsere Erfahrungen auf unsere Wahrnehmung?

Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.

Konfuzius

Der Psychologe Jerome Bruner erstellte 1951 seine Hypothesentheorie [16], um den Zusammenhang zwischen Erfahrungswerten und Wahrnehmungsprozessen zu erklären. Er erkannte, dass bereits gemachte Erfahrungen unsere Wahrnehmung beeinflussen. Je näher unsere Erwartungen an ein eintreffendes Ereignis sind, desto wahrscheinlicher nehmen wir eine gebildete Hypothese als wahr an. Dies ist vorteilhaft in bekannten oder potenziell gefährlichen Situationen, da es uns ermöglicht schnell und angemessen zu reagieren. Allerdings kann es auch nachteilig sein, wenn widersprüchliche Informationen einer Hypothese entgegenstehen (Änderungsresistenz). Ein Experiment von Bruner zeigte, dass Menschen eingefärbtes Obst basierend auf ihren Erfahrungen "färbten" und nicht die tatsächlichen Farben nannten [17]. So können soziale Einflüsse bei fehlenden Informationen und Werten dazu führen, dass eine hypothetische Annahme - entgegen jeglicher Realität - bestätigt wird [18], da unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit uns dazu bringt unsere Meinung der anderer anzupassen. Solche Phänomene können wir täglich in sozialen Medien beobachten. Wahr ist dann nicht eine objektivierte Hypothese, sondern die Botschaft die oft geteilt wurde.

3.Welchen Einfluss haben unsere Gedanken auf unsere Wahrnehmung?

Dein Denken erschafft deine Realität, also wähle kraftvolle, positive Gedanken [23].

Lois Hay

Unsere Gedanken sind mehr als nur Bilder und Konzepte in unserem Kopf – sie können auch die Art beeinflussen, wie wir die reale Welt wahrnehmen. Eine Forschergruppe aus Schweden konnte zeigen, dass eingebildete Geräusche oder Formen unseren Blick darauf verändern können, was wir hören oder sehen [19]. Das Experiment verdeutlichte den Effekt unserer Vorstellungskraft auf Sinneswahrnehmungen von realen Ereignissen. Unsere Interpretation der Realität wird somit geprägt von Gedanken, Erfahrungen und Wertvorstellungen. Das sollte uns einerseits dazu anhalten, die Meinung anderer zuzulassen und offen für ihre Perspektiven oder Erfahrungen zu sein. Andererseits sollten wir aber auch selbstkritisch sein, da nicht alles wahr sein muss, was wir als wahr erachten.

4. Welchen Einfluss haben unsere Motive auf unsere Wahrnehmung?

Unsere Motive entstehen durch gemachte Erfahrungen. Motive ermöglichen uns, eigene Bedürfnisse zu beschreiben und diese zu befriedigen [2]. So können wir ein Motiv als gerichtetes oder intelligentes Bedürfnis betrachten, da es mindestens durch eine Erfahrung in uns etabliert wurde.

In der Forschung gibt es viele Modelle zur Beschreibung unserer Grundbedürfnisse: Pink nennt drei [15], Heckhausen vier [14], Maslow fünf [13] und Reiss sogar 16 [6]. Laut Heckhausen sind folgende Grundmotive relevant:

- Anschluss: Das Bedürfnis nach sozialem Kontakt und persönlichen Beziehungen

- Leistung: Das Bedürfnis danach etwas gut zu können und erfolgreich umzusetzen

- Macht: Das Bedürfnis Einfluss auf andere auszuüben

- Freiheit: Das Bedürfnis nach selbstbestimmter Entwicklung

Da unsere Motive oft unbewusst von gemachten Erfahrungen beeinflusst werden, sollten wir achtsam damit umgehen, wie wir Situationen wahrnehmen. Diese können objektiv sein, wenn wir Abstand zu uns selbst haben und die Realität "wie sie ist" wahrnehmen. Sie können aber auch subjektiv sein, wenn wir Situationen so sehen "wie wir es wollen". Unsere Motive filtern systematisch den Abruf, die Konstruktion und Bewertung von Informationen [20]. Deshalb stellen unsere Motive unbewusste Ziele dar, die dem Zweck dienen unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn diese Ziele nicht mit der aktuellen Situation oder unseren bewusst geplanten Zielen übereinstimmen, nehmen wir negative Gefühle wahr.

5. Welchen Einfluss haben unsere Emotionen auf unsere Wahrnehmung?

Ein Gefühl ist eine momentane Seelenbewegung, die ausdrückt, was in der Seele gerade vor sich geht und was die Seele braucht, das heißt, Gefühle sind die Sprache der Seele, sie vermitteln Botschaften. Diese Botschaften erleben wir als körperliche Empfindungen, gedankliche Vorstellungen, willentliche Absicht oder Folgehandlung [22].

J. Adam

Unsere Emotionen sind ein Ausdruck dafür, wie es uns in einer bestimmten Situation geht [21]. Sie zeigen an, welche Ziele wir erreichen möchten. Gefühle und Emotionen sind eine Reaktion auf eine Situation. Deshalb sind unsere Gefühle ein Indikator für unsere zielgerichteten Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind laut Lersch [3] unsere Motivation, weil sie die Summe unserer Motive widerspiegeln. Motivation hat nach Lersch drei Eigenschaften:

- Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation,

- das Nachdenken über ein Ziel (Antizipation) und

- die damit verbundenen Werte und Normen.

Daher ist Motivation immer darauf gerichtet, Defizite zu beseitigen und eigene bewertete Ziele umzusetzen [4]. Unsere Gefühle beeinflussen das Maß an Aufmerksamkeit und den Fokus, den wir haben. Sie beeinflussen unsere Perspektive auf unsere Wahrnehmung. Wir können unser Umfeld nicht rational wahrnehmen, weil es durch unser limbisches Emotionssystem gefiltert wird [26]. Sinnbildlich gleicht es einer Wanderung in einem unbekannten Waldstück. Wir versuchen uns zu orientieren und spüren unsere Unzufriedenheit, weil wir seit Stunden herumirren und Hunger haben. Wir versuchen herauszufinden in welcher Richtung ein Ausgang zu finden ist. Und wertvoll wäre schon alles, was Wärme und Nahrung bietet. Wie klar wir unsere Gefühle erkennen und steuern können entscheidet darüber wie fokussiert wir unser Ziel außerhalb des Waldes erreichen. So entscheiden unsere Gefühle über unsere Wahrnehmung und darüber ob wir mehr auf den Wald oder die Bäume schauen, wenn wir vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen können.

6. Wie nehmen wir Wirklichkeit wahr?

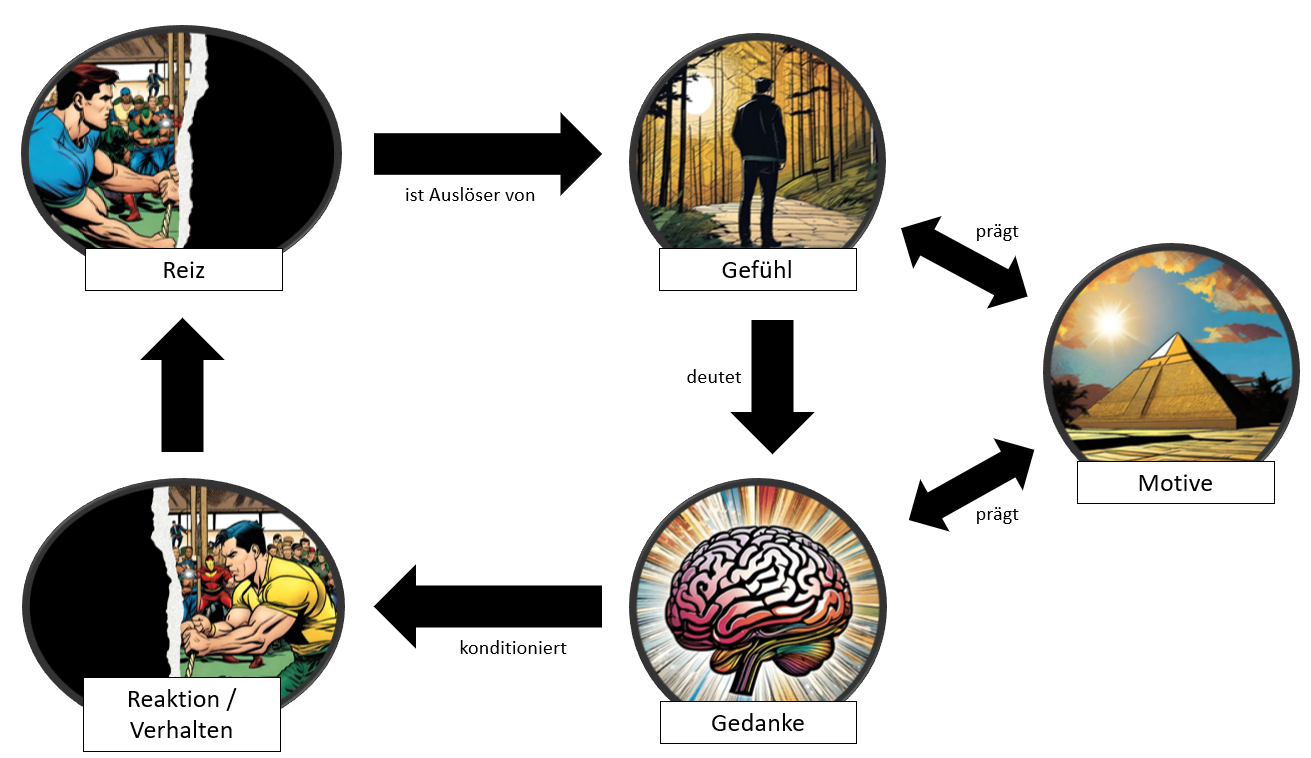

Der Kreislauf unserer Wahrnehmung beginnt mit der Aufnahme von Reizen durch unsere Sinne. Schon hier findet eine erste Auswahl nach Dringlichkeit und Wichtigkeit statt, basierend auf unseren Erfahrungen und Beweggründen. Gefühle selbst sind neutral; ihre Bewertung erfolgt durch Interpretation unserer Gedanken und Beweggründe. Abhängig von unseren Gefühlen und Motiven entscheiden wir uns bewusster oder unbewusster für ein entsprechendes Verhalten als Reaktion auf den wahrgenommenen Reiz.

Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit [12].

Viktor Frankl

Der Zyklus kann entweder eine Bewegung sein, um positive Erwartungen zu steigern (Appetit), oder eine Bewegung, um negative Erwartungen zu reduzieren (Aversion) abzuwehren [8]. So beginnt der Zyklus von vorne. Unser Situationsbewusstsein führt immer wieder zum Kreislauf einer Verhaltensänderung. So setzt unsere zielgerichtete Motivation einen neurobiologischen Kreislauf frei, der unsere Erwartungen und Motive erfüllen soll und im Ideal unser Verhalten als gut bewertet und energetisierend belohnt. - dann sind wir glücklich.

7. Wie begrenzt ist unsere Wahrnehmung?

Unser Wahrnehmungs- und Verhaltenszyklus ist kein Perpetuum-Mobile, er ist keine Batterie mit unendlicher Energie. Unsere Ausdauer zur Bereitschaft zum Handeln ist wie ein Muskel begrenzt [2]. Die Verarbeitung von Informationen durch sensorische Reize kostet Energie im Denken, Fühlen, Bewerten und Handeln. Diese Energie füllt sich auf, wenn unsere Bedürfnisse mit dem vereinbar sind, was wir als bereichernd empfinden. Ohne diese Bewegung gibt es kein Glück; ohne Glück gibt es keine Bewegung.

Als Menschen verfügen wir über die Fähigkeit Belohnungen hinauszuzögern: Wir stellen uns die Belohnung vor und halten die Spannung aus bis sie erreicht wird - das nennt man Belohnungsaufschub. Das bestätigt das Marshmallow-Experiment [9], welches die Fähigkeit von Kindern testet, ihre eigenen Impulse zu kontrollieren und sich selbst zu beherrschen: Die Kinder haben die Wahl zwischen einem sofortigen Marshmallow oder zwei Marshmallows nach einer Wartezeit von 15 Minuten. Letzteres wird nur gewährt, wenn das erste nicht vorher gegessen wurde. Dieser Test untersucht, wie gut es den Kindern gelingt, auf eine spätere größere Belohnung zugunsten der sofortigen Belohnung zu verzichten. Letztendlich wird damit auch ihre Willensstärke geprüft - ob sie gegenwärtige Impulse (Impulssteuerung zur Selbstkontrolle) widerstehen können und ein übergeordnetes Ziel verfolgen können. Ein wichtiger Aspekt im Motivations-Belohnungszyklus ist die Selbstkontrolle durch Willenskraft. Je mehr Verantwortlichkeit wir für unsere Handlungen tragen, desto größer kann die Belohnung sein bei erfolgreichem Ausgang. Jedoch funktioniert Willenskraft ähnlich wie ein Muskel [11]. Sie kann nicht allein durch positives Denken gestärkt werden; dafür sind Erfahrungen notwendig, in denen wir selbstverantwortlich handeln und Disziplin üben müssen. Wenn wir uns nicht selbst in eigener Verantwortung zu eigenem Verhalten verpflichten (engl. Commitment), dann werden wir keine Belohnungen erfahren. Warum? Weil wir uns der eigenen Erfahrung und dem eigenen Lern- und Erkenntnisprozess entziehen.

8. Praxis: Wie gelingt durch Wahrnehmung zielorientiertes Handeln?

An unserer Wahrnehmung und unserem Verhalten zu arbeiten ist keine einfache Übung, sondern wertvolle und anspruchsvolle Arbeit. Im folgenden gebe ich dir ein paar Empfehlungen, wie du deine Wahrnehmung zu gewünschtem Verhalten schärfen kannst, so als wäre sie ein stumpfes Messer, dass du schärfst.

Ich habe nie Wertvolles zufällig getan. Meine Erfindungen sind nie zufällig entstanden. Ich habe gearbeitet.

Thomas Alva Edison

Gedanken: Deine Gedanken sind keine unkontrollierbare Kraft, der du ausgeliefert bist. Du hast die Kontrolle über deine Gedanken und kannst sie lenken.

- Stop: Akzeptiere nicht jeden Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Stoppe diejenigen Gedanken, die dir nicht gut tun. Suche nach positiven Wahrheiten, die dich leiten und überlege genau, was für dich und dein Umfeld förderlich ist.

- Ersetzen: Lasse dich nicht von allem ablenken, was deine Aufmerksamkeit fordert. Wenn diese Ablenkungen letztendlich keine positive Energie bringen oder einen gewünschten Nutzen haben, dann rauben sie dir nur Energie. Ersetze diese Energieräuber durch Momente des Glückserlebens, bei denen du wieder Energie tanken kannst.

Gefühle: Gefühle können Ausdruck aktueller Ereignisse sein oder auf vergangene Erfahrungen zurückzuführen sein [22]. Stoßen wir dabei auf verdrängte Gefühle kann es passieren, dass wir "explodieren". Deshalb sollten wir unsere emotionalen Reaktionen niemals ignorieren, sondern als wertvolles Zeichen unserer inneren Entwicklung annehmen:

- Kontemplation: Erlaube deinen Gefühlen Raum einzunehmen. Nimm sie bewusst wahr. Verstehe das Bedürfnis dahinter und erkenne, wie du darauf reagieren solltest. Dränge deine Emotionen nicht weg indem du dich ablenkst. Werde zum Entdecker deiner eigenen Gefühlswelt:

- Welches Gefühl ist gerade sehr stark? (z.B. Angst)

- Wer oder was hat dieses Gefühl verursacht? (z.B. Bedrohung)

- Welches Bedürfnis, welche Funktion offenbart das Gefühl? (z.B. Schutzbedürfnis)

- Welche zukünftige Bedeutung, welchen zukünftigen Wert erkenne ich? (z.B. Räume der Schutzbedürftigkeit etablieren)

- Zeit: Versuche zu verstehen, ob deine Bedürfnisse und Emotion eine Botschaft aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft vermitteln [24].

- Prägung: Einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen kannst du nur in der Gegenwart gestalten. Also schaffe dir eine positive und erfüllende gegenwärtige Lebenssituation - Jetzt. Um dies zu tun solltest du verstehen, was bei dir den "Reaktions-Knopf" drückt [25]. Dies gelingt durch

- Reflexion über die Situation: Denke über die Situation nach, die deinen Knopf zur Reaktion gedrückt hat

- Perspektive der eigenen Geschichte: Erkunde die Geschichte, die du dir selber erzählst. Was hat die reizauslösende Person gedacht und wie hat sie dich behandelt? Welche Annahmen triffst du in dieser Geschichte?

- Entdecke die eigenen Motive: Erforsche deine zugrundeliegenden Motive. Welche Ängste, Bedürfnisse und Sorgen entdeckst du?

- Resonanzoptionen: Erschaffe dir Optionen die deine Bedürfnisse erfüllen und so Resonanzmomente erzeugen

Motive: Als reflektierendes Individuum haben wir Bedürfnisse, die uns ausmachen.

- Verantwortung: Du allein trägst die Verantwortung für dein Leben und deine Bedürfnisse. Stelle dich gerne vor einen Spiegel und sage zu dir selbst: "Du bist verantwortlich für ein erfolgreiches Leben". Nimm dich und deine Bedürfnisse ernst.

- Disziplin: Unser inneres Belohnungssystem funktioniert nur dann, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, ein Ziel zu erreichen. Folge also keinem Ziel blind, wenn du nicht wirklich davon überzeugt bist - denn das wird keinen Energiegewinn in dir auslösen. Nur wenn du ein Ziel aus eigenem Antrieb erreichen möchtest und bereit bist, dafür Energien aufzuwenden, wirst du Selbstwirksamkeit erfahren können

9. Fazit

Unsere Wahrnehmung besteht nicht nur aus unseren körperlichen Sinnen. Als denkende und reflektierende Wesen hängt der Prozess, eine Situation in gewünschtes Verhalten zu verwandeln, von verschiedenen Faktoren ab. Dies beinhaltet die kleinen Entscheidungen, wie wir auf unsere Gefühle, Motive und Erfahrungen innerhalb der Situation reagieren. Beschäftige dich mit deinen Grundbedürfnissen und gehe deinen "Seelenbewegungen" nach. Dadurch wirst du mit jeder Situation und neuen Erfahrung wachsen und deinen inneren ROI (Return on Investment) steigern, sowie immer mehr Energie tanken können. Nutze die Herausforderungen in deiner emotionalen Welt und Verhaltensweise - ähnlich wie bei einem Flipper - um deine Reaktionsmuster kennenzulernen und ihre Ursache besser zu verstehen. Dann erzielst du Punkte im Spiel des Lebens.

Happy Gaming ...

Matthias

Quellen

- [1] F. Becker, Motivation und Motive: Definitionen und Eigenschaften, 2018, ISBN: 978-3-662-57837-7

- [2] Dorsch, Lexikon der Psychologie, 2021, ISBN: 9783456861753

- [3] P. Lersch, Aufbau der Person, 1956

- [4] D. C. McClelland, Toward a theory of motive acquisition, 1965, American Psychologist, 25, 321–333, DOI: 10.1037/h0022225

- [5] A. H. Maslow, Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 1992, DOI: 10.1016/S0065-2601(08)60281-6

- [8] T. Esch, Die Neurobiologie des Glücks, 2017, ISBN: 9783132413917

- [9] W. Mischel, T. Schmidt, Der Marshmallow-Test: Willensstärke, Belohnungsaufschub und die Entwicklung der Persönlichkeit, 2015, ISBN: 978-3827500434

- [10] A. Badura, W. Mischel, Modifications of self-imposed delay of reward through exposure to live and symbolic models, Journal of Personality and Social Psychology, 2, 698–705, 1965, DOI: 10.1037/h0022655

- [11] R. Baumeister, J. Tierney, Die Macht der Disziplin: Wie wir unseren Willen trainieren können, 2014, ISBN: 9783442173938

- [12] S. Covey, Die 7 Wege zur Effektivität: Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg, 2018, ISBN: 978-3869368948

- [13] A. H. Maslow, A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396, 1943, DOI: 10.1037/h0054346

- [14] J. Heckhausen, H. Heckhausen: Motivation und Handeln, 2010, ISBN: 978-3-642-12692-5

- [15] H. Pink, Drive: Was Sie wirklich motiviert, ISBN: 978-3902404954

- [16] J.S. Bruner, L. Postman, An approach to social perception, in W. Dennis & R. Lippitt, Current trends in social psychology, 1951

- [17] W. Lilli, D. Frey, Die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung. in D. Frey & M. Irle, Theorien der Sozialpsychologie (Bd. 1, S. 49–80), 1993

- [18] L. Festinger, A theory of social comparison processes, Human Relations, 1954, DOI: 10.1177/001872675400700202

- [19] C.C. Berger, Mental Imagery Changes Multisensory Perception, Current Biology, 2013, DOI: 10.1016/j.cub.2013.06.012

- [20] S. Weber, E. Knorr: Kognitive Verzerrungen und die Irrationalität des Denkens, in: Markus Appel : Die Psychologie des Postfaktischen, 2019

- [21] J.R. Zadra, G.L. Clore, Emotion and Perception: The Role of Affective Information, 2012, DOI: 10.1002%2Fwcs.147

- [22] J. Adam, U. Hauer, Keine Angst vor Gefühlen, 2016, ISBN: 978-3-86773-268-0

- [23] L. Hay, Affirmationen – Die lebensverändernde Kraft deiner Gedanken, 2023, ISBN: 978-3453704565

- [24] P. Zimbardo, Die neue Psychologie der Zeit, 2011, ISBN: 978-3-8274-2845-5

- [25] J. Tamm, Radical Collaboration, 2019, ISBN: 978-0062915238

- [26] H.-G. Häusel, Think Limbic!, 2019, ISBN: 978-3648127193